万静嫻助教にインタビュー!【早稲田に来て感じたこと・社会教育史の面白さ】

2025年02月19日/ 管理人

本日は、2024年4月、早稲田大学 教育・総合科学学術院 助教として赴任された万静嫻先生をご紹介。

早稲田に来て感じたことや、社会教育史の面白さなどについてお伺いしました!

<万静嫻助教プロフィール>

2024年4月、早稲田大学 教育・総合科学学術院 助教として赴任

専門分野は社会教育史・中国教育史・成人教育

中国北京師範大学 教育学部を経て、華東師範大学 教育系 修士課程を修了。その後、早稲田大学 大学院 教育学研究科へ進学し、教育基礎学専攻 博士後期課程を修了。

趣味:散歩、公園巡り、シットコム鑑賞、ラジオを聞くこと

特技:早寝早起き、羽根蹴り(中国の伝統遊び)

ーーどちらの出身で、日本、早稲田にいらっしゃった経緯を教えてください。

私は中国出身です。

修士課程の2年生のときに、日本で博士課程に進学しようと決意しました。ただ、その時点では日本語を全く勉強したことがなく、ゼロからのスタートでした。正直、かなり苦労しましたが、とにかく自分を日本語の環境に浸すことに努め、2018年の春に早稲田大学に入学することができました。

受験当時、朝は日本語の授業から始まり、休憩時間には日本のドラマやアニメを観ました。また、スーパーへ行く時や移動中には、イヤホンで日本語のラジオを聴いていました。

ただ、聞いて理解することと、自分の考えや気持ちを的確に日本語で表現するのは別の話で、その難しさに何度も直面しました。今でもその部分は課題であり、少しずつ成長できるよう日々努力を続けています。

ーー日本で博士課程への進学を決めた理由を教えてください。

修士課程の頃、中学校の同級生と結婚しました。その際、修士課程の指導教員から中国で有名な現代詩「致橡樹」を送っていただき、「結婚しても独立した女性として自分らしく生きていってね」というメッセージに大いに励まされました。当時、夫はすでに日本の大学院に進学していたため、私も日本で博士課程に進学することを決意しました。

しかし、実際に進学してからは、日本で文系の博士号を取得することがどれほど大変かを、身をもって知りました。中国では通常3年で取得できる博士号ですが、日本ではその倍近く、6年かかることも珍しくないです。

それでも、博士課程で過ごした年月は振り返ると非常に充実していました。「生涯学習」という分野を研究するなかで、知識を深めるだけでなく、私自身にも多くのものを与えてくれました。さまざまな教育のかたちや異なる人生の在り方に触れることで、私自身の人生についても深く考える貴重な機会となりました。

ーー早稲田に初めていらっしゃったときの印象を教えてください。

中国では、早稲田大学はとても有名で、私にとっても憧れの大学でした。

初めて早稲田を訪れたのは真冬の日曜日で、キャンパスは静かで、学生の姿もほとんど見当たらず、コンクリート建築が印象的で少しクールな雰囲気に感じました。

しかし、入学後に迎新会で賑やかなキャンパスを見たとき、その印象はガラッと変わりました。学生たちの活気で溢れる早稲田の姿に、この場所の持つエネルギーを感じました。

今でも戸山キャンパスを歩くと、学生会館の窓にふと目が行きます。窓の向こうには、それぞれのサークル活動が広がっていて、小さな世界がたくさん詰まっているように感じるんです。

ーー助教になられて1年たちますが、具体的にどのような仕事をされていますか?

助教という仕事は、毎日同じことを繰り返すわけではなく、波のように学期のスケジュールに合わせてやるべきことが変わっていきます。

新学期の始まりには新入生ガイダンスや必修科目のTAの募集を行い、7月頃からは翌年度の学科目配当の調整、10月からはゼミの予備登録の準備、1〜2月には入試監督といったさまざまな業務があります。その間に、自分の研究や授業の準備も並行して進めていく形です。

一番忙しい時期には、1日中何十通ものメールをやり取りする日々が続きますが、静かな時期には丸1週間図書館に籠って自分の研究に没頭することもできます。博士課程の頃は自分の研究だけに集中していましたが、助教として授業運営の「裏側」を知るようになり、教育の現場に深く関わる経験はとても新鮮でした。

ーー学生たちとのあいだで起きた印象深いエピソードを教えてください。

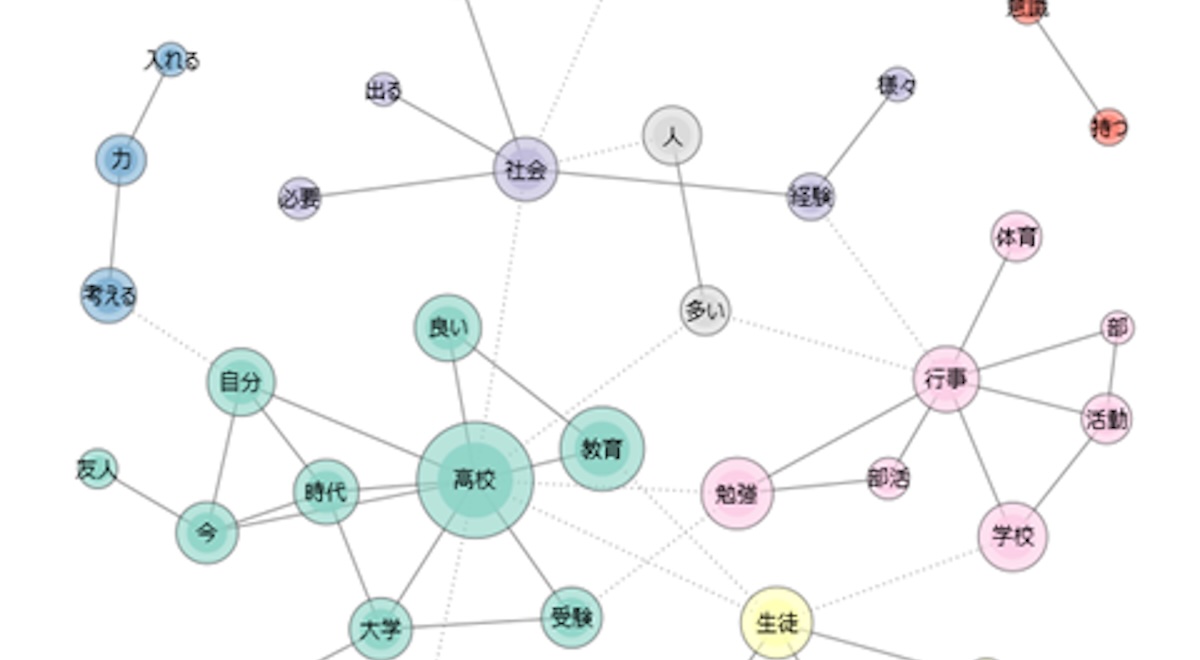

授業では、学生たちが自分自身の学習生活を振り返り、そこから疑問を見つけ出して研究テーマを考えることからスタートします。次に、アンケート調査の質問項目を作成し、授業内でお互いに回答。その結果を集計・分析し、最後にプレゼンテーションで発表します。校則や宿題、ICT教育、文化祭など、さまざまなテーマが取り上げられ、議論されました。

興味深いのは、現行の学校教育への批判的な意見が多い一方で、アンケートの結果では、意外にも校則や宿題に意義を感じている人が少なくなかったことです。このギャップがあるからこそ、研究の面白さと難しさを体感できたのではないでしょうか。

学生たちが「この結果をどう解釈すればいいんだろう?」と悩む姿を見て、つい微笑んでしまいました。大学の4年間は、こんなふうにたくさん悩んで、考えて、成長していく時間にしてほしいなと思っています!

ーーご自身の研究テーマと、その面白さを簡単に教えてください。

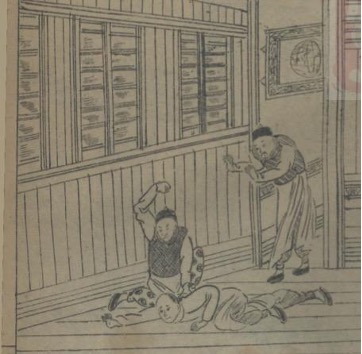

私の専門は中国の社会教育史で、民国期から人民共和国にかけて行われた成人を対象とした民衆教育や識字教育の展開に焦点を当てています。

今では「教育」を受けるのが当たり前だと考えられていますが、歴史の中にはそれを拒絶し、学校を壊すまでの行動に出た人々もいれば、教育とは無縁の人生を送りながらも、成人後に子供を背負って夜間の識字教育に参加する女性もいました。

歴史の文脈のなかでこれまであまり注目されてこなかった「受け身」の立場から、教育の意味や価値を再考するのは、私にとって非常に興味深いものです。

出典:『時事報図画』時事新報館、1909年、上海

出典:『万栄画冊』文字改革出版社、1960年、北京

ーー学生へのメッセージをお願いいたします!

私の学生時代と比べると、今の大学生活ずっと自由になった時代だと思います。

教室での講義にとどまらず、サークルやボランティア活動、インターンシップ、留学などさまざまな学びの選択肢が広がっていますよね。それだけに、自分で考え、行動する力がますます重要になっていると思います。

そのためには、自分自身をよく知り、自分が何を求めているのかを理解することがとても大切です。大学の4年間は、自分を発見するためのかけがえのない時間だと思います。ぜひこの時間を大切にして、自分らしい道を見つけてくださいね。応援しています!

万先生、ありがとうございました!

著者プロフィール

管理人 (kaerukun)